七十二候 日本の四季薬膳 「 第三十候: 半夏生 はんげしょうず 」

二十四節気では「夏至(げし)」の末候となりました。

一年で最も昼の時間が長くなる期間ですね。

現在は七十二候にあわせ、ブログを更新中です。

「 第三十候: 半夏生 はんげしょうず 」

おおよそ、

新暦の7月01日~7月06日頃まで。

「半夏生」とは

カラスビシャク(烏柄杓)という薬草が生え始める頃を意味しています。

この植物の塊茎(かいけい)部分は、乾燥させて

漢方薬の生薬「半夏(はんげ)」として使われてもいます。

本日もおこしくださり

ありがとうございます。

いつもブログをご覧くださり感謝しています。

「 半夏生 (はんげしょうず ) 」

「半夏生」は、農作業においても大切な節目。

「半夏生」以降に田植えをしたものは、収穫が減るとう言い伝え。

昔から「田植えは半夏生までに」と空を見ながら自然と向き合い続けてきた日本人にとって、暮らしの知恵そのもの。

*

*

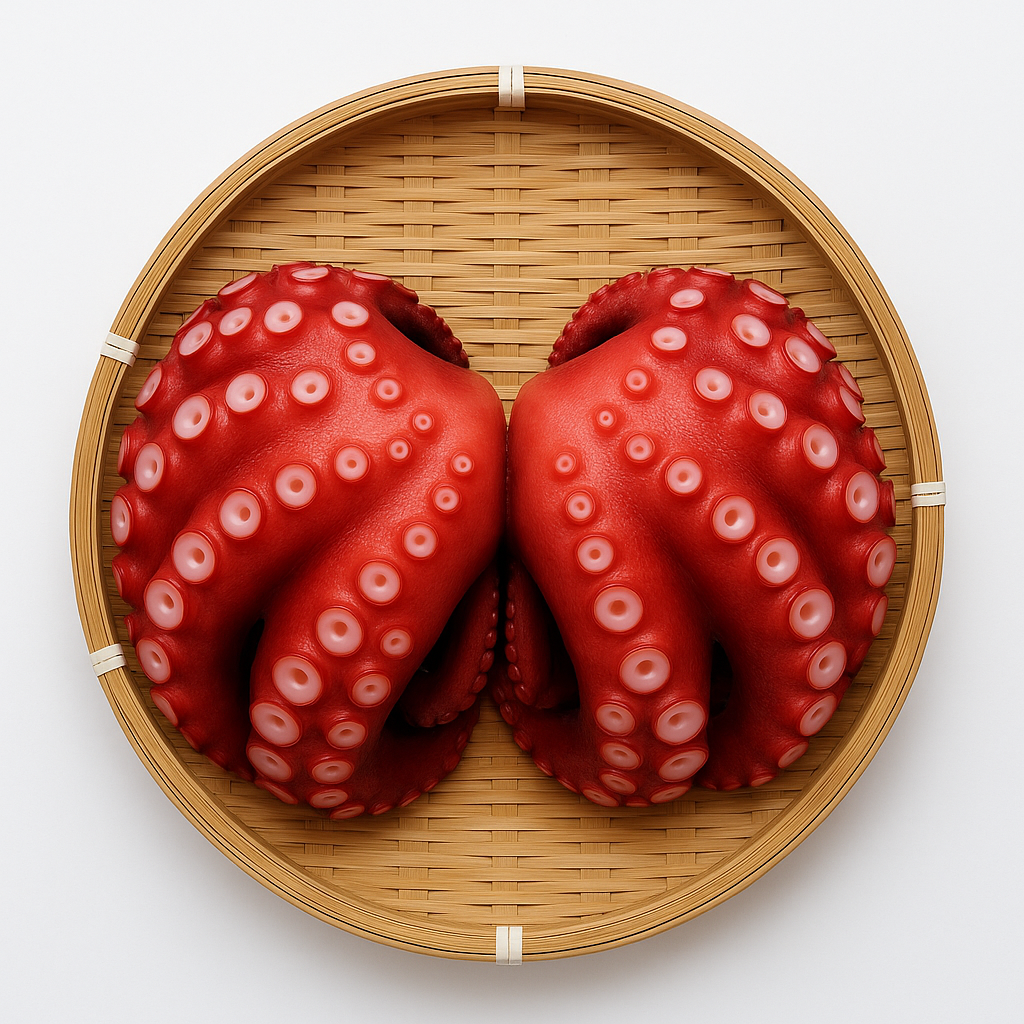

関西地方では

「半夏生にタコを食べる」という風習があります。

その由来は、農作業の成功を祈願する想いにあります。

苗がタコの足のように大地にしっかり根を張りますように。

吸盤のように土に吸い付いて、風や雨に負けない強さを持ちますように。

*

*

そんな願いを込めて、タコが神様に捧げられ

そして家族の食卓にも並ぶようになったと伝えられています。

また、田植えの後のこの時期は、

農作業で疲れた身体を癒す “養生” のタイミングでもありました。

栄養価の高いタコを食べることには理にもかなっていたかもしれませんね…^^

薬膳では、

タコ は「補血」の効能があるとされています。

気血を補い、筋骨を丈夫にし、美肌作用があるといわれています。

*

*

タウリンが豊富なので、疲労回復や夏バテ防止におススメ。

*

*

消化が悪く体を冷やす性質なので

胃腸の弱い方や体が冷えやすい方は温性の「生姜や酢」などと合わせて食べることをおすすめします。

*

*

タコは

食卓でもいろんなアレンジで楽しまれていますね。

タコ飯

*

*

タコ焼き

*

*

タコさんウィンナー

(たこ不使用 ^^)

*

*

お話は生薬になりますが…

「半夏(はんげ)」という生薬は、カラスビシャクの根茎を乾燥させたもの。

中国最古の薬物書『 神農本草経(しんのうほんぞうきょう)』にも記載があり、長い歴史を持つ生薬です。

*

*

*

*

主に、胃腸の調子を整えたり、口内の炎症を改善する目的で使われます。

お腹がゴロゴロなる方や、胸につかえ感がある方、ストレスを感じたときに症状が悪化する方に適しています。

*

*

適切な処理をしないと毒性を持つため

専門の知識がある医師や薬剤師によって扱われています。

半夏生の頃は、ちょうど雨の多い時期。

湿気が体にもたまりやすく、だるさや食欲不振などを感じやすい季節でもあります。

そんな時には、タコを使った一皿を食卓に加えてみてください。

サラダ、シンプルに茹でるだけでも、

タコのうま味と薬膳的な効能をじゅうぶんに取り入れることができますよっ!!

*

*

*

*

土地に根を張って…

身体に滋養を…

昔ながらの風習に耳を傾けながら、身体を整えることは、まさに “暦の知恵” そのものですね。

本格的な夏に向かっていくこの時期、

日本人ならではの タコで養生してみてください ^^

*このブログは エンタメ的にお楽しみくださいね。

下記も 参考までに

(過去記事)

↓↓↓

![]() レシピ

レシピ

↓↓↓

湿気がたまりやすい時期に さっぱり餃子はいかが?「青じそ水餃子」レシピ ~梅雨レシピ~ ※ベジ薬膳

熱を冷まして巡らせる 「 トマトのみょうがマリネ 」~氣血巡りレシピ~ ※ベジ薬膳

あなたを思う

「薬膳のおかゆ」は

こちらからお買い求めいただけます。

(現在サイトは、リニューアル中です)

(季節商品のため、発売前のものもあります)

↓↓↓

*

*

病気の本質を知り

自ら癒せる人でたくさんにしたい。

漢方・薬膳の世界をもっと身近に。

少し先のミライが笑顔でありますように。

最後までお読みいただき

ありがとうございました!